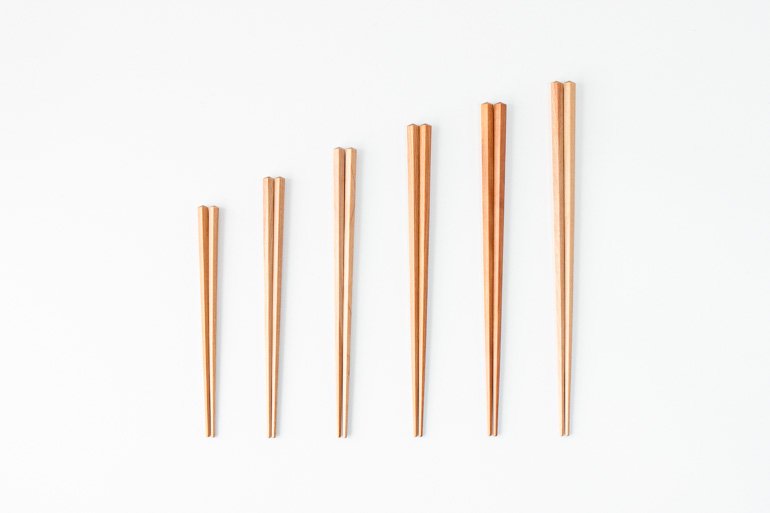

IWATE STAR BRAND ロングインタビュー:下嶽智美さん「小久慈焼の伝統を守るために、未来のために」

200年以上続く小久慈焼を守り続けている下嶽智美さん。

大正後期〜昭和に柳宗悦によって「用の美」として見いだされた小久慈焼は、どの時代も人々の日常生活に寄り添い続けてきた。

小久慈焼の伝統とは何か、伝統を守るとはどういうことなのか。考え続けてきた下嶽さんの想いを伺った。

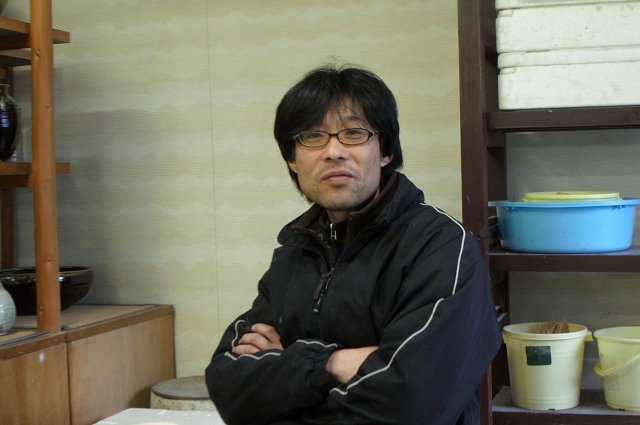

下嶽智美(shimodake,satomi)

1966年生まれ、小久慈小学校、長内中学校、久慈高校、東北工業大学卒業。大学卒業後、仙台のインテリア販売会社に勤め、1995年に久慈へUターン。

下嶽さんと小久慈焼

「この季節、二時間ろくろを回すと、土の冷たさで指が動かなくなるんだよ」

長い東北の冬の間に工房を訪れた時、下嶽智美さんはろくろをひきながらそう笑った。

岩手県の北部に位置する久慈市は、太平洋に面していることで雪は少ない。だが、やはり東北らしく、冬は練った土が凍ってしまうほどの厳しい寒さが張りつめている。

小久慈焼は、200年以上前の江戸後期に初代熊谷甚右衛門から始まり、6代目までは熊谷家が継承していた。

その後、市の後継者育成事業に選ばれた下嶽智美さんの父・下嶽毅さんが、養成学校を経て7代目の小久慈焼の窯主となったため、下嶽さんが幼いころから小久慈焼は日常の風景の中にあるものだった。"作れば作った分売れた"という高度経済成長期には30人もの雇用を生み、父・毅さんがマイクロバスで従業員の送迎をしていた姿を下嶽さんは覚えている。

しかし、下嶽さんは幼いころから小久慈焼を作ることがないまま、地元の高校を卒業し、大学進学で家を出たのだという。仙台で大学生活を送り、卒業後はそのまま仙台のインテリア販売の会社に3年間勤務。その後しばらく仙台で小久慈焼の販売を行い、久慈に戻ることになるが、その間も一切小久慈焼を作ることはなかった。

小久慈焼の隆盛期と時代の転換

「インテリア販売の会社にいた頃はバブル期だったので、ホテル・ゴルフ場などがどんどん建った時代。その空間に合うカーテンや絨・家具・調度品などをどう揃えるのか、ということをたくさん学べたのはよかったよ。でも焼き物を学問として勉強したことはないんだよね」

そう言いながら下嶽さんは苦笑いする。

1995年に29歳で久慈へ戻って来た後も、下嶽さんはしばらくは営業のみをやっていたという。

インターネットが発達していなかった当時、地方産品の販売方法としては全国のデパートの催事が一般的だった。下嶽さんもその催事回りを続けていたが、バブルがはじけ大きく潮目が変わる。催事への声がかからなくなったのだ。

以前から"催事は水物"と思っていた下嶽さんは、催事に頼らずに久慈から小久慈焼を発信できないかと考えるようになる。そして、それまで催事で全国を回る中で消費者と直に触れ合ってきた経験から、地元(久慈市広域)と中央(東京・大阪など)との「小久慈焼」に対するイメージの差を感じ、どうすれば田舎の小さい焼き物屋が全国で認知してもらえるかを考えるようになったという。

「ここ(久慈)にいると、ここで売れるものを作りたくなるんだよね。次第に職人さんと意見があわなくなって、そこで、自分で作ってみたい、と思ったんだよ」

一人で訓練の日々、伝統とは何かを考える日々

それから下嶽さんは、自分の販売の仕事が終わった後、皆が帰った後の工房で一人訓練を始める。

先輩の職人の伝統の技を見よう見まねで学び、夜な夜な訓練する日々。とにかくがむしゃらに技術の習得に励んだ。自分の仕事が終わった後に黙々と訓練をする日々を繰り返し、少しずつ、うつわを自分でも作れるようになっていった。

その後も訓練に励み続けた下嶽さんは、最近になって「なぜこの作り方なのか?なぜこのデザインなのか?」と考えるようになったのだという。

その時に行きついたのは、小久慈焼がその時代、時代で、実際に使ってくれる人に寄り添ってきたからではないか、ということだった。

「柳宗悦が小久慈焼を見出した時代と、平成の今では食べるものが変わっているよね。食卓が変わり、ライフスタイルが変わっている。勿論それに迎合するわけではないけれど、小久慈焼はケ(ハレ(非日常)とケ(日常)における"日常")のうつわとして使われてきたもの。例えば片口もその時代その時代にマイナーチェンジを繰り返して今の形に伝えられてきているんだよね。

実際に使ってくれる人の声を聞いて、そこに自分たちの想いと技術を寄り添えていくことが必要だと思った。それが、誰かの日常に寄り添うということに繋がって、伝統を守るということに繋がるのだと思うんだよ」

最盛期に比べ、現在では作り手が減り生産量も減ったものの、伝統を大事に引き継ぎ、そこに少し下嶽さんの描く"寄り添う"気持ちを付け加えることで、小久慈焼の伝統は時代に合わせて進化し続けている。

どの時代でも評価を得続けて来た小久慈焼は、2012年テマヒマ展から東北を代表する産品として出品の要請が来るなど、注目度がこれまでにないくらいに高まり続け、2011年の東日本大震災にも屈することなく、現在に至っている。

下嶽さんが考える、小久慈焼のアイデンティティとは

「食卓では料理が主役であり、うつわは主役ではないんだよね。そして小久慈焼はハレで使ううつわではない。華やかではないからね」

小久慈焼はどんなうつわだと思っていますか、と質問すると「私の考えですが」と切り出した後に、こう答えてくれた。

「歴史的に、小久慈焼は地元で採れた土を使い、この近くに住む人に日常生活で使ってもらう為に作られてきた。使う人にとっては、何気なく毎日使っていたけど、これってなんだっけ、というようなうつわだよね。完全にケのもので、派手さや明確な特徴があるわけではない。

でも毎日使われるということは、使いやすくて生活に溶け込んでいるからなんだよね。

そして、人々の生活は時代とともに変化するけれど、そのどの時代の生活にも溶け込むように変化し続けてきたのが小久慈焼なのだと思う。

だから、逆説的になるけれど、生活に溶け込むような日常性が小久慈焼のアイデンティティといえるのかもしれないね」

そんな下嶽さんの言葉を聞き、派手さはなく、シンプルなのに温かみがあり、どんな時でも静かにどっしりと生活に寄り添い続けるような小久慈焼の魅力には、東北の精神性に通じるものがあるのではないか、とふと思った。

今の時代に手仕事である理由とは、下嶽さんの考える手仕事とは

聞き手である私は、タブーにも思えることを聞いてみた。効率化を突き詰めようとする今の時代に、手仕事である意味や意義はなんですか、と。生産者にとって、いかに効率を良くするか、機械化するかという考え方が主流である今日、正反対ともいえる工程を経る手仕事を続けている方々にはどうしても聞いてみたい質問だった。

「機械でやった方が、手でやるよりも"よい"ということであれば、手仕事は勿論不要だよ」

一呼吸おいて、言葉を選びながら下嶽さんはゆっくりと切り出した。

「私は具体的に使ってくれる人を思い浮かべられない状態だと、作るのが苦手なんだよね」

だから、「作るときはお題が欲しいんだよね」と続けた。

「手仕事には、必ず作り手と使い手の人と人の関係があって、人が人の為に作る。そこには必ず感情が入ってくる。例えば、作り手が結婚したら相手のうつわを作りたくなるし、子供が生まれたら子供用のうつわを作りたくなる。そういう気持ちが、作ったものに自然に出てくると思っている。

実際の例でいうと、業務用のうつわだったら厚めで頑丈に、年配の方用なら薄く軽めに、と。使い手を想って、そして手仕事でやるから使い手に合うように作ってあげることができる。

あとは、あの人に作ってもらった、あの人が作ってくれた、という使い手が抱いてくれる感情だよね。

純粋にモノとしてだけでなく、そういう感情や感覚を含めて機械よりも優れていると思ってもらってこそ、手仕事の価値はあると思う。そうでなければ、手仕事の意味はないと思うよ」

下嶽さんはそう言って、ゆっくりとコーヒーをすすった。

小久慈焼の未来の為に

最後に、小久慈焼の未来を伺ってみた。200年の過去を引き継いできた下嶽さんは、どんな未来を思い描いているのだろう。

「うつわというのは、これから時代が進んでも、絶対に世の中からなくならないものだよね。生活から食事がなくなることはありえないから。だから選択肢の一つとして、常に小久慈焼があればいいなと思っている。

小久慈焼の産業の未来としては、後継者が継げる環境に、継ぎたいと思える環境にしっかり作っていきたいと思っている」

誰かを思い浮かべながら、生み出されるうつわがその人の日常に寄り添うことを想いながら。そして伝統を守り、進化させていくために。

ストーブの上のやかんからゆっくりと立ち上る湯気の音さえ聞こえそうな静かさが満ちた工房で、そんな想いを込めながら、下嶽さんは今日もずしんと冷えきった土をろくろでひき、うつわを作り続けている。

>>小久慈焼はこちらから