IWATE STAR BRAND ロングインタビュー:込山裕司さん「クラフトマンとしてゼロから生み出す喜びを求めて」

奥様との結婚を機に岩手県二戸市に移住した、横浜出身の込山裕司さん。

込山さんはクラフト経験も全くなく頼れる人もいない状態から一人でスタートしながら、自ら考え生み出し続けることで、今や全国の百貨店から常に引き合いがあるプラム工芸の木工製品を作り上げた。

型破りに、情熱的に、二戸の地にゼロから木工産業を作り上げた込山さんに、岩手への想い、オノオレカンバへの想い、クラフトへの想いを伺った。

込山裕司(komiyama,hiroshi)

1948年神奈川県横浜市生まれ。

結婚後、26歳で奥様の実家の岩手県二戸市に移住。32歳で(有)プラム工芸を設立。

横浜出身の込山さんと岩手県二戸市

「十和田湖(青森県と秋田県にまたがる湖)も近いし、海なら久慈まで1時間だし、天気のいい日に出かける場所には困らないよ。二戸には新幹線も高速道路も通っている。不自由はないし、何より、住めば都だよ。引っ越してきた当初は寒さにはびっくりしたけどね」

移住の地で文字通り何もないところから立ち上げ、生み出してきた木工製品に囲まれながら、椅子に深く腰掛けた込山さんはそう言ってコーヒーをすすった。

岩手県の内陸部北端に位置し、青森県と隣接する二戸市。

東北新幹線を二戸駅で降りると、市外から訪れた人はまず目の前に広がる山々の"近さ"に驚く。そしてその山に挟まれるように位置する市の中心部を馬淵川が北流している。

夏には馬渕川を泳いでいたカルガモの親子が裏の土手を上ってきて工房内に入ってきたこともあるくらい、プラム工芸の工房は馬淵川の傍に位置し、目の前には"近い"山々が広がっている。

神奈川県横浜市生まれの込山さんは、奥様と結婚後、26歳で奥様の実家のこの地に移り住んだ。首都圏の雑踏が苦手で、晴耕雨読の生活を夢見て農業をやるつもりで二戸に来た、と込山さんは振り返る。

アメリカ人作家ローラ・インガルス・ワイルダー作の"大草原の小さな家"が大好きで、プラム工芸の「プラム」の名が、シリーズの「プラム・クリークの土手で」に由来しているというエピソードも、その強い憧れを物語っていて微笑ましい。

憧れの生活と、バッティングセンターとカフェと

しかし憧れのその晴耕雨読の生活は、憧れで終わってしまったという。

田舎生活でも公共料金を始め現金が必要になるが、現金を獲得する手段は当時は農協への出荷しかなかった。

「農協へ出荷できるような農作物を作るには、ノウハウやスキルが必要で、すぐにできることではなかったんだよ」

そこで込山さんは、農業を諦め、なんと農業とは全く異なるバッティングセンターとカフェを始める。

「現金収入を得る為に、バッティングセンターがいいかなと思って始めたんだけど、二戸の気候を考えずに始めちゃってね。関東と違ってこっちは雪が多いから営業できるのは4月~11月のたった7か月だけ。大きな誤算だったよ」

そう言うと込山さんは屈託なく笑った。(因みに、今でも工房の敷地内にはバッティングセンターの面影が数多く見られるので、そのエピソードを聞いてから工房を見ると、なるほどと思わずにやけてしまう。)

そこで元々ものを作ることが好きだった込山さんは、今度はバッティングセンターとカフェをやりながら何かものづくりができないかと考えるようになる。

運命の出会い、オノオレカンバからの始まり

そんな時に人生の大きな転換期となる運命の出会いが巡ってきた。込山さんはある時、人から貰った端材の美しさに一目ぼれしてしまったのだという。

その端材の木こそ、現在のプラム工芸の代名詞ともいえる、オノオレカンバ(斧折樺)だった。

「普通の木だったら興味を持っていなかったと思う。一目見て、凄い綺麗な木だなと思って、これで何か作れないかと強く思った。オノオレカンバじゃなかったら、始めていなかったね」

オノオレカンバは、日本では主に本州に生息する落葉高木である。

日本で最も重い木材の一つであり 気乾比重(含水量15%の時の比重)が0.9以上あり、水に沈む。(桐は0.4)

1ミリ年輪が厚くなるのに3年かかると言われるこの木は、目が詰まっており、硬く、重厚感があり、そして美しい。斧が折れるくらい硬い木ということが名前の由来になっているほどに加工が難しいことから、岩手では主に船の艪(ろ)先や馬そりの原材料等に使われる以外には、薪にするのにも大変な厄介者の木だった。

だが、込山さんはその"厄介者"の美しさに惚れ込んでしまった。

これを作りたいという想いがあって、ちょうどオノオレカンバに出会ったというわけではなく、オノオレカンバに出会った時に、この木で何かを作りたい、と強く思ったのだという。そして、どう売るかも全く考えずに取りあえず作りだしてしまった、と苦笑する。

オノオレカンバにこだわる故の、苦難の道

しかし、そこから苦難の道が始まる。師がいないだけでなく、材料を手に入れたくても誰もオノオレカンバを挽いてくれず、市場に出回ってもいないのだ。更に、新しく木工を始めようとする込山さんを、どこの馬の骨ともわからないよそ者扱いする向きもあり、決して皆が温かく見守ってくれたわけでもなかったという。

「オノオレカンバで作ろうとした時、最初はみんなに笑われて、相手にもされなかったよ。こんな硬い木、昔から色々試したけれど使い物にならなかったから、今でも使われていないんだ、って皆が言うんだよ。そして、大工さんや建具職人さんのような一般人からみたら何でも知っているように見えるプロも、最初から"無理だ"といってくる。そうすると、何も知らない多くの素人は、そうなんだ、とそこで止まってしまう」

そこまで言うと、込山さんは一呼吸おいてゆっくりと続けた。

「でもね、誰かが実際に本気でやってみたことがあったわけじゃなかった。噂や人づてに聞いた話を元に、みんなダメ出しをしてきていだけだったんだよ(笑)。そしてその"無理だ"ということは、それまで通りの普通のやり方で加工しようとしたからなんだよ。誰かが、必死で、新しい方法を考えてやったわけじゃない。そういう新しい事をしない限り、新しい産業を成り立たせることはできないんだよ」

まさに、今でいう「ベンチャー」が、その時二戸に生まれていたのだ、と思った時に、込山さんを支えるスタッフの方が言っていた言葉を思い出した。

「この先に何があるのかもわからない中、つき進めるのは社長の凄いところだ。失敗は山ほどあったし、今も沢山あるのだけど(笑)、決してへこたれない」

込山さんは語り口は落ち着いてスマートだが、内面は燃えるように情熱的だというのをひしひしと感じた。

込山社長は表立っては言うことはないが、オノオレカンバから木工製品として完成するまでには、オノオレカンバならではの本当に多くの手間ひま・苦労がある。

例えば、現在でさえオノオレカンバは市場にはほとんど流通しておらず、勿論すぐに加工できる状態では売られていない。業者に頼み盛岡の木材流通センターにて丸太の状態でセリ落としてもらい、そこから独自に製材所へ運び、製材し、工房へ運んでもらわねばならない。無論オノオレカンバを挽いてくれる業者自体がほとんどいない。そして、一般の木材に比べ遥かに重いため、トラックに1回の運搬で積載できる量が少なく、運搬を複数回に分ける必要がある。且つ、乾きも遅いので、使うまで5年間乾燥させる必要がある。

工房での加工作業も通常木材の何倍もの手間ひま・コストがかかっているのに、この段階で既に気が遠くなりそうな大変さだ。それを今でも、愚直に、大切に続けている。

もう一つの運命のめぐりあわせと、全てを自分で考える日々

込山さんがオノオレカンバと出会いクラフトを始めたころ、もう一つ運命的なめぐりあわせが起きる。

二戸市から車で1時間弱の大野村(現洋野町大野)で、工業デザイナーの秋岡芳夫氏(当時東北工業大学教授)の声掛けで村外から有識者を定期的に呼び、村を上げての木工食器製作の産業化の運動が始まったのだ。

「自分は村外の人間だからそこで教えてもらうのは無理かと思ったのだけど、当時大野村では挽き物(木工ロクロを使った工作)をやりたい人ばかりで、カトラリー類の習得を希望する人がいなくてね。何度も何度も頼み込むうちに、そんなにやりたいならあんたやってみるか、となったんだよ」

こうして込山さんの情熱が通じ、大きなチャンスを引き寄せることになる。

大野村の人には金銭面も含め村からの大きな支援があったが、当然のことながら村外の込山さんには一切支援はない。そんな中で込山さんは、日々自分で考えて作り、先生方が大野村に来ている時に作った製品を持って行って見てもらい、そこでアドバイスをもらい、家に戻って作り直し、また先生に見てもらう、ということを繰り返した。

「工業デザインについての基本的な考え方は教えてもらえたのだけど、作り方に関しては、材料から器材から加工方法まで、自分で最初から考えるしかなかったんだよ」

オノオレカンバはものすごく硬く、通常の加工法、例えば大工のかんなでは、

全く削ることができない。釘も打てないほどだ。この硬い木を、どんな機材を使い、どういう加工法ならば、思い描く繊細な形に加工できるかを考える日々が続いた。

「勿論、今は大体の大きさまでは、帯鋸(おびのこ)という機械で切っているよ。そこからは数種類のサンダー(やすり機)で磨いていく。磨くように削るんだ。だた始めたころには、二戸には機械屋さんなんて農機具屋さんくらいしかなかったから、自分で色々改良して作るしかなかったんだよ」

誰も味方がおらず、全てを自分一人でやらねばならない大変だった時期を、込山さんはこともなげにそう振り返った。

オノオレカンバで作ることの価値とは

込山さんがそこまでして、加工が難しいオノオレカンバにこだわり続ける理由は何なのだろうか。美しい、という理由だけでそこまでこだわれるものなのだろうか。思い切って聞いてみた。

「硬いオノオレカンバでないと作ることができない形があるんだよ。細かい細工を施すためには、硬く、しなりもないといけない。(オノオレカンバは神事で用いる弓"梓弓(あずさゆみ)"にも使われてきたためしなりもある。)極端な例だけど、スプーンを桐で作ったと考えたら、簡単に折れてしまうのが想像できると思う。だから、硬いということは、最も使い手の手になじむ、理想の形を追求できるということ。更に、硬く目が詰まっているので、焦げないし、燃えないし、減りにくい。木工製品には理想の木なんだよ。

今の工業製品は、材料にしろデザインにしろ、使い手の使いやすさではなくて、作り手の作りやすさが重視されているからね。でも本当に手になじむ形、例えばスプーンの細さや曲線は、加工を難しくしているオノオレカンバの硬さがなければ実現できない。

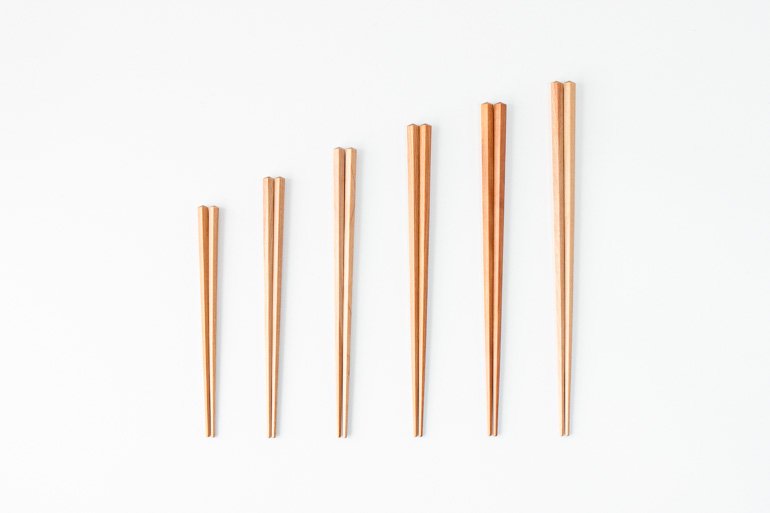

デザインにしても、例えば箸は五角よりも六角の方が作りやすい。けれど、手になじむ使いやすい形を追求したら五角だったから、五角箸にこだわっているんだよ」

そう言った表情は、どこか少し誇らしげに見えた。

こだわりと、それを実現する高い技術が、プラム工芸の製品には息づいているのだ。

込山さんの考える"デザイン"とは

込山さんが言う通り、プラム工芸が生み出すデザインを見ると、やはり機能美を体現するようなフォルムの美しさが目に付く。柔らかに幾重にも連なる曲線は、手に吸い付くような実用性と

置いておくだけでオブジェになるような美しさを両立している。

細部にわたるまで一つ一つを全てゼロから作り上げる過程では相当な苦労があったはずだ。そして、先駆者であるから、見本にできるものはない。どんな思いで作り上げてきたのかとても興味があった。

「確かに、いいデザインに辿り着くのは大変なこと。クラフトにおけるデザインは、お客さんにお金と交換する価値があると思ってもらって初めてデザインと言えるからね。且つ、斬新なだけではだめで、それで作り手が非常に作りにくくなってしまうのであれば工賃がかさんで、その結果価格が上がり、お客様の為ではなくなってしまう。そういうデザインを生み出すのは、なかなか簡単にはいかないし、苦しいからね。そういう理由も大きくて、この世界では斬新だったり売れ筋のデザインが現れるとそれをコピーする、ということはままある」

そこで一息ついて、でもね、と込山さんは続けた。

「折角自分で考えて、自分で新しく生み出せるチャンスがある立場にいながらそんなことをするのは、半分以上ものづくりの喜びを捨てているようなものだと思うんだよ。

現代で、自分が考えて作ったものがそのまま市場に出回って、買って誰かに使ってもらえるということは本当に嬉しいこと。目の前で喜んでくれたり、また買いに来てくれた、ということは本当に嬉しい事だよ。自分が苦労して生み出し、こだわりをもって作っているものを喜んでもらえるということは作り手冥利に尽きる。

いくら上手に作ったって、オリジナルを超えられない訳だしね。コピーと指摘される恥じらいや恐怖心を持って作り続けるくらいならば、作らない方がましだと思うくらいだよ」

込山さんは、自分はクラフトマンだという。

職人でも、芸術家でもなく、クラフトマン。

それは、デザインから作成まで全部自分でやりとげる、

加工ができないと思い付けないデザインを、デザイナーよりも生み出せるという自負がある。

込山さんはやっぱり、痺れるくらいに格好がいい。

手仕事の意義と、プラム工芸のアイデンティティ

「機械の方が、上手で安くできるのであれば、手仕事は不要だよ」

現代における手仕事の意味とは、という私の不躾な質問に、込山さんは即答してくれた。

「クラフトは手でしか作れないものじゃいと意味がないし、手で作ったことでの付加価値がないと駄目。

でも勿論、自動サンダー(やすり機)のような機械は使っているし、最新の技術を使わないことはないという選択肢はない。いいものはどんどん利用していく。それで品質が守られて、値段も安くできて、お客さんの喜びに繋がるならね」

本当にお客さんの為に、というぶれない姿勢が、随所に表れている。

プラム工芸の込山さんが考えるプラム工芸のアイデンティティとは、と続けて聞いてみた。

「手になじんで、使いやすくて、長持ちする、その基本的なところが大切だと思ってやっているけれど、3つを備えている木のクラフト製品はそうそうない。木は素材や加工の特殊性としてコピーができないから。それを、木の仕入れから加工まで全工程を一社でやっている、というのが、一番のプラム工芸のアイデンティティと言えるかもしれないね」

プラム工芸では現在7,8人のスタッフで製作を行っている。治具(ジグ)と呼ばれる器具を駆使し、込山さんでなくても同じレベルのものを作れるように工夫を重ねている。まさに産業を作りだした。

でも込山さんは、最後まで自分のこれまでを誇ることはなかった。

「横浜にいたときは、本当は物書きになりたかったんだけどね。モノ作りは好きだけど、特別職業にするつもりはなかったんだよ。しなくちゃいけない時に、頑張れたと言うことだよ」

そういうと、また静かに笑った。

生み出す喜びが、使い手の生活に息づくことを信じて

プラム工芸には、しばしば感謝の手紙が届くという。

還暦まで箸の持ち方で悩んでいた女性が、プラム工芸の五角箸を使ったら持ち方が自然に直って感激したという話から、病気が進み食事を食べられなかった父が、プラム工芸のスプーンを持っていったら食べてくれた、という話など。一つの木工製品が、そこまで人の人生を感動させることができるのだと、感銘を受けずにはいられない。

込山さんのこだわりと技術、愛と情熱は、美しいフォルムと、手に吸い付くような使い勝手、感激するほど滑らかな手触りに結実して、確かに使い手の手に伝わっている。

それを知っているからこそ、込山さんは今日も新しいものを生み出していくのだろう。

生み出す時にいつも、先が見えない苦しさが立ちはだかっても、その先にある"新しいものを生み出す"という作り手としての喜びが、使い手の生活の喜びに繋がり、使い続ける人達の生活の中に息づいていくことを強く信じながら。